大阪市のAI導入動向とは?

最近、大阪市のAI導入動向について考えていたんですけど、正直、これは興味深いですよね。特に、さまざまな産業がAIをどう活用しているのかを知ると、未来がちょっとワクワクしてくるんです。例えば、製造業では画像認識を使った品質管理が進んでいるし、サービス業ではチャットボットが顧客対応を効率化しているのを見かけます。

でも、よく考えたら、AIってまだまだ発展途上な部分も多いですよね。「これって本当に効果があるの?」って、思ったりもします。もちろん、導入する企業にとっては競争力を高めるための手段であることは間違いないんですが、実際のところ、どこまで活用できているのかって気になるところなんです。

私自身も、AIを取り入れたプロジェクトに関わったことがあるんですが、最初は「果たしてこれは必要なのか?」と疑問を持っていました。それでも、実際にプロジェクトが進むにつれて、その効果を実感することができたんですよね。情報を分析するのがめちゃくちゃ速くなったり、予想外のアイディアが出てきたりするのが面白くて、今ではAIの導入がもたらす可能性に期待しています。

これって、みんなにとっても同じような感覚があるんじゃないかな?「AIって結局どうなの?」って思う人も多いと思いますが、実際に触れてみると、その魅力に引き込まれるかもしれませんね。今日もそんなことを考えながら、大阪市のAI導入の動向を追いかけています。

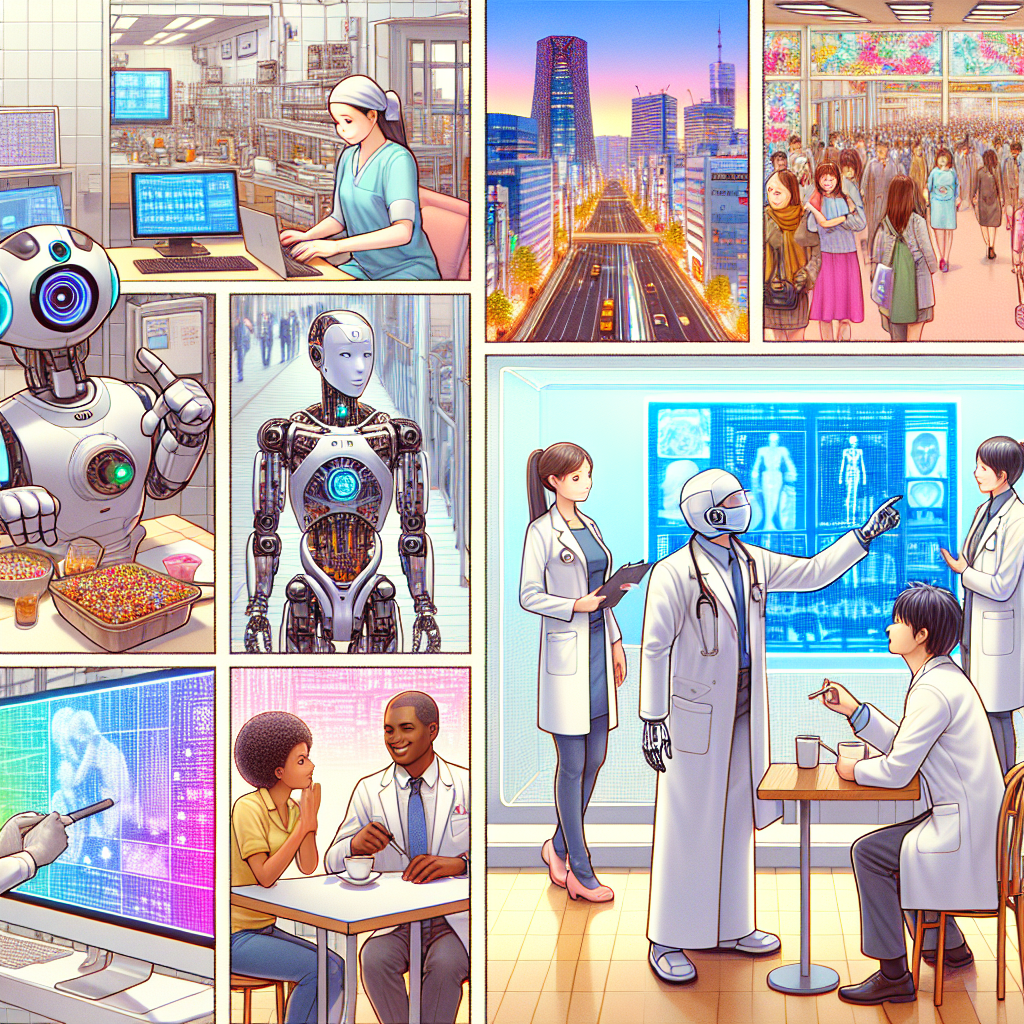

大阪の主要産業とAI活用のマトリクス

最近、大阪の街を歩いていると、AI技術の影響を感じることが多いんですよね。例えば、工場の自動化や飲食店の接客システムにAIが導入されているのを目にします。これって、ほんとうに進化を感じる瞬間です。それに、AIがどのように各産業で活用されているのかを考えると、ちょっとワクワクしますよね。

具体的に言うと、大阪の主要産業には製造業、サービス業、そして医療が挙げられます。それぞれの業界でAIがどのように役立っているかをマトリクス形式で見てみると、製造業では画像認識を用いた品質管理が主流になっているし、サービス業では顧客データを分析して、パーソナライズされたサービスを提供する事例が増えてきています。医療分野では、診断支援システムが患者のケアを向上させる手助けをしているんですよ。

でも、正直なところ、こうした技術の進化についていくのが大変なんです。「自分の会社も取り入れたいけど、何から始めればいいの?」って思っている人、きっと多いはず。わかる人にはわかるやつですよね。AIの導入は、ただの流行りじゃなくて、ビジネスの成長に欠かせない要素になってきているんです。

おそらく、これからも大阪の産業はAIを活用していくでしょうし、私たちもその流れに乗っていく必要がありますね。そんなことを思いながら、日々新しい技術に触れていく毎日です。

受託開発の3ステップ:PoCから本番まで

受託開発のプロセスは、実はなかなかエモいものがあります。最初のステップであるPoC(Proof of Concept)は、正直言って「これ、本当にうまくいくの?」って不安が付きまといますよね。私も初めてのプロジェクトで「失敗したらどうしよう」とか考えて、心がモヤモヤしていました。でも、実際に小さな実験をしてみると、思った以上の手応えが得られることも多いんですよね。

次に進むMVP(Minimum Viable Product)は、もう一歩進んだ形で、実際に市場に出してみるためのものです。ここでの楽しさは、自分のアイデアが形になっていく過程です。でも、同時に「これが本当にユーザーに受け入れられるのか?」という不安がまた出てくる。「わかる人にはわかるやつ」って感じですが、フィードバックをもらうことで少しずつ自信がついてくる瞬間、なんとも言えない達成感があります。

最後に本番開発に入ると、もう一つの山場が待っています。ここでの圧倒的な責任感と期待感が交錯する瞬間って、ほんとうに特別です。「これ、ちゃんと動くのかよ…」という不安と、「やってやるぜ!」という挑戦の気持ちが入り混じって、心が揺れるんですよね。完璧なものを目指すのは難しいけれど、少しずつ進めていく中で、「やっぱり、この道は間違ってなかった」と思える瞬間が訪れる。そんな体験を通じて、受託開発って単なる仕事じゃなく、心の成長でもあるんだなと思います。

予算感と期間感を理解するためのレンジ表現

最近、AI導入の予算感や期間感について考えていたんですけど、正直、頭では分かってるけど、実際にどうやって予算を組むのかって、結構悩ましいですよね。特に中小企業の経営者にとっては、「これ、どれくらいお金かかるんだろう?」っていう疑問が大きいと思います。

例えば、PoC(概念実証)で最初にやる場合、数十万円から数百万円くらいの予算が必要になることが多いです。でも、最初は「マジでこれだけで成果出るの?」って不安になりますよね。実際には、良い結果を出すためには、まずしっかりとした検証が大事だと気づいたりします。

次にMVP(最小限の製品)を作る段階では、数百万円から千万円規模に予算が膨らむことも少なくありません。ここで「ほんとうにこれだけのお金をかけて大丈夫なのか?」ってモヤモヤする人も多いはずです。だけど、やってみると意外とスムーズに進むこともあるんですよね。

そして、本番開発に入ると、さらに規模が大きくなり、数千万円の予算が必要になることが一般的です。この頃には「もう絶対に成功させたい!」って気持ちも強くなるけれど、同時に「失敗したらどうしよう…」って不安もついて回りますよね。

だから、予算感と期間感を理解するためには、具体的なレンジを持っておくことが大切だと思います。結局、自分たちのビジネスに合ったプランを見つけるためには、試行錯誤が必要なのかもしれませんね。こういったことを考えながら、実際の導入を進めていくのがベストなのかなと思います。

Tennoji地域のAIコミュニティと勉強会の紹介

最近、Tennoji地域のAIコミュニティや勉強会に参加してみて、思ったことがあるんです。正直、最初は「こんなのマジで意味あるの?」って疑問に思ったんですよね。AIって言われても、難しい用語が飛び交うし、ついていける自信がなかったんです。でも、実際に参加してみると、意外と楽しいし、学びが多いんです。

この地域では、AIに興味のある人たちが集まって、情報交換やスキルアップを図っています。特に、勉強会では実際に手を動かしながら学べるので、理論だけじゃなくて、実践的なスキルも身につくんです。これって、わかる人にはわかるやつですよね。先日も、参加者同士がアイデアを出し合って、みんなで問題を解決しようとする様子を見て、「ああ、こういうのがコミュニティの力なんだな」と感動しました。

しかも、Tennojiの勉強会はカジュアルな雰囲気なので、初心者でも気軽に参加できるんです。「これって、私だけ?」って思うかもしれませんが、みんな同じように戸惑いながらも一緒に学ぼうとしている姿を見て、なんだかほっこりしました。

結局、AIの話って難しく感じることもあるけれど、仲間と一緒に学ぶことで、少しずつ理解が深まっていくのかもしれませんね。今日もそんなことを考えながら、次回の勉強会が待ち遠しいです。

AI導入に向けたチェックリスト:データ・モデル・教育の重要性

最近、AI導入について考えていると、ふと気づくことがあるんです。特に「データ・モデル・教育」の重要性って、なんだか当たり前のように聞こえるけど、実際は結構難しいよねって。やっぱり、これらを無視して進めると、後で地獄を見るのは目に見えてる気がします。

まず、データ。これ、ほんと大事なんですよね。AIはデータを食べて成長するわけで、質の良いデータがないと、モデルも育たない。だから、データの整備や収集は欠かせないんです。わかる人にはわかるやつだと思うんですが、これって意外と後回しにしがちで、みんなが「マジで?」って思うところなんじゃないかな。

次にモデル。これもまた難しい。正直、私も最初は「何それ?」って感じだったんですよね。でも、ちゃんとしたモデルを作ることで、AIは本当に賢くなる。試行錯誤を繰り返す中で、自分の意見が反映されていくのを見てると、感情的にエモい瞬間もあるんです。

最後に教育。これ、意外と見落としがちなんですけど、AIを使う人がその技術を理解していないと、せっかくのAIも宝の持ち腐れになっちゃう。教育がしっかりしていると、チーム全体がAIを活かせるようになるんですよね。ほんとうに、これって大事だなあと思います。

結局、データ・モデル・教育って、どれも欠かせない要素で、ひとつでも欠けたら大変なことになっちゃうのかもしれませんね。今日もそんなことを考えながら、AI導入の道のりを歩んでいる私です。