『大阪市のAI導入動向:主要産業と活用例』

最近、大阪市のAI導入動向について調べていたんですけど、なんだかすごく面白いなって思ったんですよね。特に、主要産業における活用例を見ていると、色々な企業が自分たちの業務にどうAIを取り入れているかというのが分かります。正直、最初は「AIなんて難しそう」と思っていたんですが、実際には身近なところで使われているんだなと気づかされました。

例えば、製造業では画像認識を活用して、不良品の検出を行っている企業が多いです。これ、ほんとうに効率的で、作業員の負担を軽減するだけでなく、品質向上にもつながるんですよね。わかる人にはわかるやつだと思いますが、製造現場がAIによって変わっていくのを見ると、なんかワクワクします。

一方で、サービス業ではチャットボットの導入が進んでいて、顧客対応の自動化が進んでいることも印象的でした。これ、実際に使ったことがある方も多いと思いますが、最初は「機械が対応するなんてどうなの?」って思っていたんです。でも、意外としっかりした応答が返ってくると、感心しちゃいますよね。理屈じゃないんですよね、こういうのって。

このように、大阪市の主要産業におけるAIの導入は、確実に進化していると実感しました。みんなが感じるように、AIは決して遠い存在ではなく、私たちの生活に密接に関わっているのかもしれませんね。今日もそんなことを思いました。

『AI受託開発の3ステップ:PoCから本番まで』

最近、AI受託開発について考えていたんですけど、正直なところ「これ、ほんとにうまくいくの?」って思っちゃったりしますよね。特に、PoC(Proof of Concept)からMVP(Minimum Viable Product)、そして本番へと進む過程は、まさに山あり谷あり。最初は「マジでこんなステップ進めるのかよ…」って不安になることも多いんですが、実際に進めてみると、意外と楽しさが待っているんですよ。

まず、PoCの段階では、アイデアの実現可能性を試すために小規模なプロジェクトを立ち上げます。これって、ほんとうに重要なんですけど、実は自分のアイデアが本当に実現するかどうかを試す瞬間って、ドキドキするんですよね。「これ、うまくいったらどうしよう!」って期待と、「やっぱ無理かも…」って不安が入り混じる感じ。

次に、MVPの段階に入ると、機能を絞り込んで実際のユーザーに使ってもらうわけですが、ここでのフィードバックが本当に大事です。「こういう機能があればいいのに」とか、「これ、ちょっと使いづらい」って意見が来ると、マジで心が揺れる。嬉しい反応もあれば、厳しい意見もあって、ほんとうに感情がもやもやするんですよね。でも、そのもやもやが次のステップへの糧になるから、不思議なものです。

最後に、本番に向けて準備を整えますが、ここでもまた不安が。「これで大丈夫なのかな?」って思っちゃうんですよね。でも、実際にリリースしてみると、「あのときの不安は何だったんだろう」と思える瞬間がある。こうしたプロセスを経ることで、成長を実感するのかもしれませんね。

結局、AI受託開発のステップは、単なる作業じゃなくて、自分自身を試す旅のようなもの。これ、わたしだけ? そんなことを考えながら、日々の業務に取り組む今日この頃です。

『規模別予算感と期間感:レンジ表現による理解』

最近、AIを使った受託開発やHP制作について考えていたんですけど、やっぱり気になるのは予算や期間感なんですよね。特に、規模別にどれくらいの費用がかかるのか、どれくらいの時間が必要なのかって、わかる人にはわかるやつだと思います。

実際、私も初めてのプロジェクトでは「いくらかかるんだろう」と不安でいっぱいでした。マジで、見積もりをもらうまでのドキドキ感は地獄…(笑)。でも、だんだんとレンジ表現での把握が大事だと気づいたんです。小規模なプロジェクトだと、50万~100万円くらいからスタートできることが多いんですが、ちょっと大きくなると、300万~500万円は当たり前。さらに、大規模なものになると、1000万円以上の可能性もあったりします。

また、期間感も同じで、小規模なら数週間で形になることもあれば、大規模なプロジェクトだと半年以上かかることも。「これ、わたしだけ?」と思うかもしれませんが、同じように悩んでいる人、きっといるはずです。予算も期間も、プロジェクトの規模によって大きく変わるので、自分のニーズに合ったプランを見つけるのが大切なんですよね。

結局、予算や期間感をしっかり理解することが、成功への第一歩なのかもしれませんね。今日もそんなことを思いながら、次のステップに進む準備をしています。

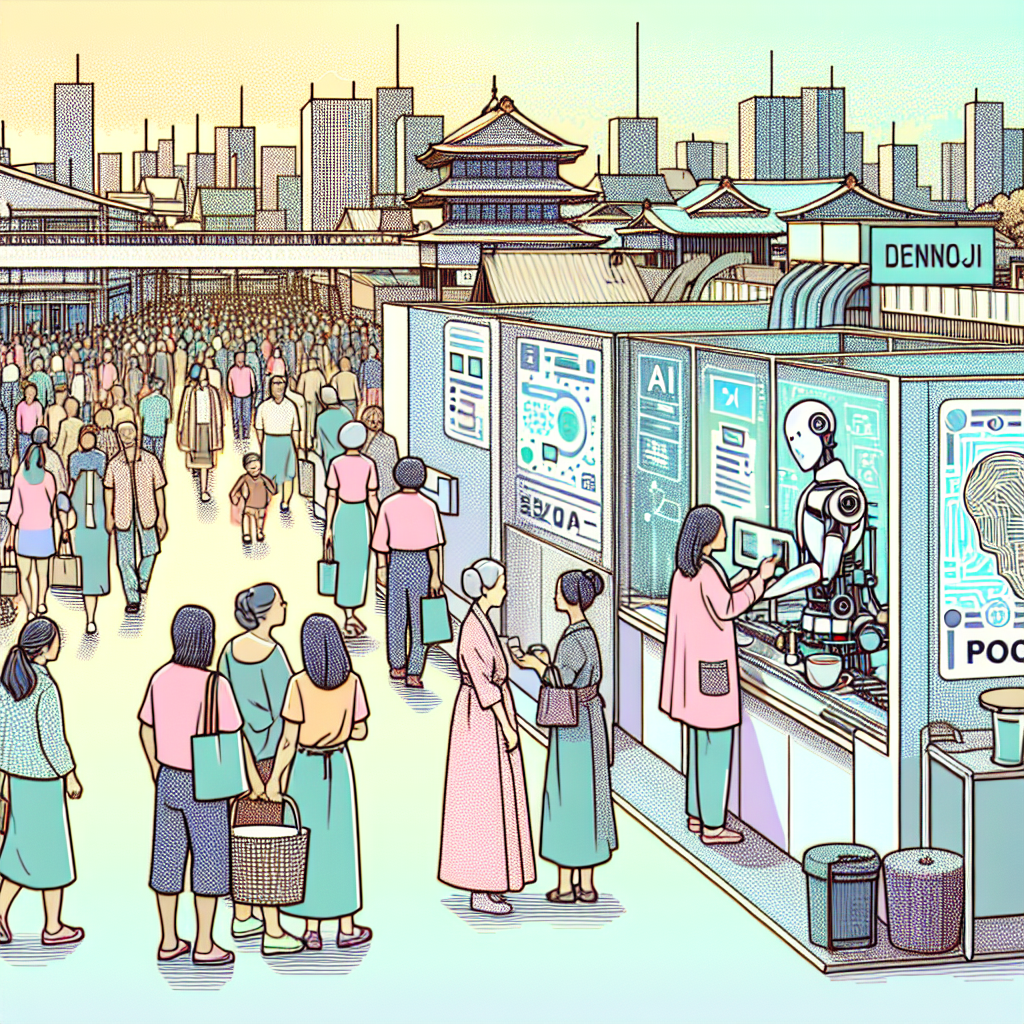

『TennojiのAIコミュニティと勉強会の紹介』

最近、TennojiのAIコミュニティに参加してみたんですけど、正直、最初は「こんなの行っても、何が得られるんだろう?」って思ってたんですよね。でも、実際に参加してみたら、めちゃくちゃエモい体験でした。

コミュニティの雰囲気って、ほんとうに温かくて、みんなで知識を共有する楽しさを感じました。特に勉強会では、参加者同士がそれぞれの経験を語り合う時間があって、これがまた刺激的なんですよ。自分が知らなかった視点やアイデアに触れて、思わず「なるほど、そういう考え方もあるのか!」と感動しました。

でも、よく考えたら、こういうコミュニティに参加すること自体が、ちょっと勇気が要るんですよね。新しいことに挑戦するって、やっぱり不安も伴います。「自分なんかが参加しても大丈夫かな?」ってモヤモヤしたり。でも、そういう不安を乗り越えた先に、ほんとうに価値のある出会いや学びが待っているんだなあと思いました。

こうしたコミュニティに参加することで、AIに対する理解が深まるだけでなく、仲間も増えていく。これって、まさに「一緒に成長していく」って感じで、いいなあと思うんですよね。これからも、こうした活動を通じて自分自身を高めていきたいなと感じています。

『AI導入チェックリスト:データ・モデル・教育の重要性』

最近、AI導入について考えていると、データやモデル、教育がいかに重要かを実感する瞬間が増えました。特に、私自身も「どうしてこれが重要なの?」と疑問に思ったり、逆に「なるほど、そういうことか!」と気づいたりすることが多いんですよね。

データはAIの基盤であり、質の高いデータがなければ、AIはただの箱に過ぎないというのが真実です。多くの人が「データが大事」と言いますが、実際にそのデータを集めたり整理したりするのは、思った以上に手間がかかるものです。わかる人にはわかるやつ、でもそうじゃないと「地獄…」って感じですよね。

次にモデルですが、これもまた悩ましい。理論上は完璧でも、実際のビジネスに適用した際にズレが生じることが多いです。私も何度も「これで大丈夫かな?」と不安に思ったり、実際に試してみて「意外といけるじゃん!」と思ったり。こうした経験は、実際に使ってみないとわからないことが多いです。

最後に教育。AIを導入するだけではなく、それを使いこなすための教育も不可欠です。最初は「マジで、これを教えなきゃいけないの?」と思ったりもしましたが、実際に教えてみると、みんなの反応が面白くて、逆に私自身も学び直す機会になったりします。だから、教育をどう進めるかも考えるべきポイントかもしれませんね。

要するに、データ、モデル、教育はAI導入の三本柱。これをしっかり理解して進めることで、AIの効果を最大限に引き出せるのかもしれません。今日もそんなことを思いながら、実践していきたいと思います。

『成功事例から学ぶ:大阪市の中小企業の実践例』

最近、友人の中小企業がAIを導入した話を聞いたんです。正直、最初は「え、うちには無理じゃない?」って思ったんですよね。でも、実際に導入してみたら、彼がビジネスの効率が上がったって言ってて、私も「やってみる価値あるかも」と感じたんです。

例えば、大阪市のある製造業の企業では、AIを使って生産ラインの効率化を図ったんです。初めは、データをどう活用するかもわからなかったみたいで、「こんなことできるのかよ…(笑)」なんて言ってました。でも、少しずつAIの活用方法を学んで、今では生産性が30%アップしたって。

これって、正直すごいことだと思います。みんなが「AIは難しい」と思っている中で、彼らは実践して結果を出したわけですから。私もそんな成功事例を聞くと、なんだかワクワクしてくるんですよね。やっぱり、実際にやってみると、見える景色が全然違うんだなって。

結局、こういう成功例を見ていると、「やらない理由」より「やる理由」を探す方が大事なのかもしれませんね。私たちも、勇気を出して一歩を踏み出すことが、次の成功につながるかもしれません。今日も、そんなことを思いました。